Hace cuatro años tomé la decisión de marcharme de mi Isla para ir detrás de un sueño. Reconozco que no fue una decisión fácil, pero tampoco me atrevo a decir que fue difícil. Mentiría. Lo cierto es que fue un viaje que, pese a la incertidumbre, y aunque suene un tanto paradójico, estaba lleno de certezas. Cuando viajé, tuve la certeza de que, al pisar un lugar desconocido, tendría una casa que, aún sin ser hogar, se convertiría en eso.

Tuve la certeza de que el viaje sería seguro. El mar no entraría en el barco causando una inundación. Las personas que estaban sentadas a mi lado tampoco perderían nada. Llegaríamos a nuestro destino. Estaríamos a salvo. Tuve la certeza de que podría volver a mi Isla cuando me apeteciese. Mi familia estaría en el puerto. Esperándome. Extrañar no sería tan complicado, pues tuve la certeza de que siempre habría alguien esperando mi llegada. Habrían próximas veces. Y es que, qué sencillo es emigrar desde una posición de privilegio.

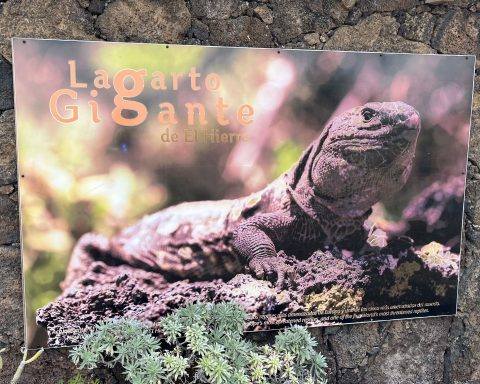

Canarias, desde siempre, ha sido tierra de acogida para quienes deciden dejar sus hogares en busca de un futuro mejor. En los últimos días, El Hierro se ha convertido en el lugar de llegada para miles de migrantes que dejaron atrás su vida para, en este caso, emprender un viaje en el que la constante incertidumbre no dejó hueco para ninguna certeza.

El cayuco no es un barco seguro protegido del agua. La travesía no garantiza la seguridad de quienes están al lado. Tampoco alcanzar un destino que, en muchos de los casos, es desconocido. Dudoso. Temeroso. A la llegada no hay casa en la que refugiarse del frío o del calor. Las próximas veces de quienes emigran desde esta posición son, muy probablemente, preguntas sin respuestas que el tiempo, a veces injusto, se encargará de responder.

«Qué fácil es emigrar desde una posición de privilegio»

Hace unos días, en una de esas veces que cogía el barco para volver a casa, me encontré con un grupo de migrantes que esperaban, intuyo, a embarcarse en una nueva ruta que les llevaría a un destino que, quizás, nunca imaginaron. El grupo, rodeado de sus pertenencias en bolsas y sentado en una acera, se notaba cansado. Una sensación extraña me invadió.

Recuerdo mirar a los ojos a un chico que, aparentemente tenía mi edad y apenas levantaba la mirada del suelo. Empaticé, como nunca antes lo había hecho, con una historia que no conocía pero, tenía la certeza, otra vez, de que no había sido fácil. Me di cuenta de la tendencia que tenemos a deshumanizar y juzgar el dolor ajeno. A minimizar los problemas del más allá porque en el más acá no tenemos ni idea. Me di cuenta de que en el mundo habitan realidades diferentes y, quienes gozan de mayor suerte, no se atreven a mirar a los ojos a quienes huyen de una realidad que a nadie le gustaría conocer.

Después de un rato, me subí al barco que me llevaría al puerto donde estaría mi familia esperándome. Emprendí una travesía segura, donde el agua no entraría causando una inundación. Estaría a salvo. Llegaría a mi destino. Todo iría bien. Cuando terminé de subir las escaleras, me di la vuelta. Miré al grupo de migrantes que seguía sentado en el suelo. Sentí impotencia. Qué injusta es la vida. Qué fácil es emigrar desde una posición de privilegio.

Encendí el móvil y tenía un mensaje de mi madre que me deseaba un buen viaje. Eran las 11.11 horas. Pedí un deseo. Deseé, con toda la fuerza que puede desear un ser humano, que emigrar sea, algún día, una ruta fácil en el más allá. Deseé, a todo el grupo de migrantes, un buen viaje, acompañado por la misma suerte que tenemos en el más acá. Un buen viaje para que, nunca más, llegar a un destino sea cuestión de supervivencia.